まめ・豆 de アート

畑仕事をしていると、野菜はもちろん、草花のツルやら実やら、その造形の美しさに、ハッとすることがあります。

気が向くと、パチリと一枚。これはあずき(小豆)。

なんでお豆さんがこんなにきれいに並んで、サヤに入ってるんだろう。サヤのウネウネ感も、これ、作ろうと思ってもできないし。色もなんとも素朴ですてき.... とブツブツ言いながら、一番いい感じに見える置き方を試行錯誤して。

こういうことをやっている時間が、とてつもなくしあわせです。

畑は宇宙。

トラさんおひな様!

人形続きで、ぜひこちらを紹介しておきたい...

このトラの歯、胡粉とニカワを溶いたものをのせて、一本一本ちゃんとついているんです。すごいでしょ!?(ちょっと強目の顔してますが..) 触ると、歯がガジガジしています。伝統の職人技です。

これは2013年に、東日本大震災後の被災地・岩手県釜石市で、「雛人形作り(絵付け)イベント」を開いたときのもの。津波で家を流され、雛人形も流され、とは言っても仮設住宅住まいに大きな雛人形を買うわけにもいかない... でも、やっぱり3月の節句はちょっとでもやりたい...

そんな思いの人が多いと感じ、我がお師匠さん(雛人形頭師)ご夫妻を釜石にお連れして、地元の若者たちNPOに協力してもらい、行ったのでした。

釜石は「虎舞」が有名なので、釜石オリジナルの「虎舞雛」も作ってもらって。

催しにはたくさんの人が来てくれ、中にはお子さんを連れたお母さんなどもいて、みんなで「自分だけのおひな様」を作って楽しんでいただきました。

東日本大震災から、この3月で10年。東北沿岸部の風景は復興とともにだいぶ変わりました。とはいえ、気になることもまだまだあります。行ける時に行って、少しでもできることをしたいと思っています。

もうすぐ手元に まねきねこ

先週やっと完成した、まねきねこ。

多分週明けには、それぞれのお手元に。

実はねこたち、あるコンクールで受賞されたお子さんたちへの、わたしからの贈り物でした。

この2/5と2/6の毎日新聞の朝刊で、内容が紹介されています。

https://mainichi.jp/maisho/articles/20210205/kei/00s/00s/009000c

http://mainichi.jp/maisho/articles/20210205/kei/00s/00s/007000c

いつも取材したり本を書いたりしながら、

「たくさん出会ったヒロシマの方達から託されたものを、次の世代に繋げられているだろうか...」と迷ったり悩んだりしているのですが、こういう報告はとてもうれしく、いっぱい勇気をもらいました。本当は、本を読んでくれたみんなに贈りたい気持ちでした。

ねこちゃんが、それぞれのお子さんたち&お家に、いっぱい福を招いてくれますように!

ほぼほぼ。ねこちゃん

細かな作業もほぼ終わり、あとは頭をつければ...

と思ったら、木工用ボンドが... あるにはあるけれど、乾燥しすぎて容器の中で固まっていて全然ダメ。ダッシュして近所のホームセンターへ。

グルーで接着という手もあるけれど、質量感あるゲル状グルーが、差し込んだ首の穴からはみ出てなんともみっともない様子になったことがあったので、やっぱり木工用ボンドかなと。

こういう作業は無心でできて、とても楽しいです。

他にやることがあっても、ついつい... 。

でも、何に時間をかけるかは、その人なり。幸せな時間でした。また作りたい...

ただ今、制作中 まねきねこの巻

うれしいことがあって、「しょっしゃ!」と思い立ち、まねきねこの人形の絵付け(色付け)を少しずつ。人形制作修行中の身ながら、なんとか作って、あるお子さんたちへプレゼントしたくて。

少し畑(力)仕事をした後は、手がブルブル震えて筆もブルブル。

「わー、はみでた!」「塗りにムラが...」とブツブツ。

そういえば、小学生時代は日曜の午前中に剣道の稽古に通い、午後から書道。今考えれば、目一杯体を動かした後に繊細な作業なんて... 無理だわな... (苦笑)

でも、心をこめて、できるだけ丁寧に。

明日には仕上がるか...な?

へいわを いっしょに かんがえよう

今日、核兵器禁止条約が発効になります。

若者たちが立ち上げた、「すすめ!核兵器禁止条約プロジェクト」HPのはじめにある「条約の発行は、新たな挑戦の始まりでもあります」という言葉に、身を正す思いです。

ヒロシマ・ナガサキ、そして第五福竜丸事件の経験がある、私たちの暮らすこの国のいまの判断を、どうしたら少しずつでも変えていくことができるのか。一人一人の力は小さいけれど、その積み重ねなくして物事が動くことはないんだとも思います。

わたしのできることは、精一杯本を書いていくーー何がどう恐ろしいことで、だから戦争や核兵器があってはならないのか、もっと具体的にていねいに。同時に、日々の暮らしのだいじさを。

いろんな方の知恵を借りながら、もっと学ばねばと思う、今日。

子ども達、若者たちの率直なことばや感想に、勇気をもらう日々です。

★児童文学者協会の「子どもと平和の委員会」でも、書き手によるさまざまな情報や意見・問いかけを発信しています。ぜひご覧を。

よみがえるヒロシマーー六郎さん写真のこと

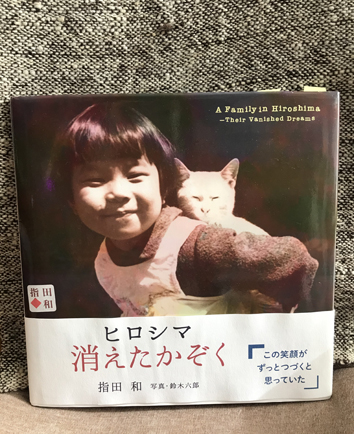

『ヒロシマ 消えたかぞく』絵本でも紹介した鈴木六郎さんの撮った古い写真を、広島出身の大学生がAI でカラー化する取り組みを紹介したニュースです(NHK web記事:昨年放送)。原爆で失われたヒロシマの古い町並みを、VRで再現する高校生の取り組みも。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201113/k10012706581000.html

『ヒロシマ 消えたかぞく』は、原爆で家族もろとも命を落とした鈴木六郎さんの遺した写真を文章とともに編み、日々の暮らしのかけがえのなさ、原爆や戦争がもたらした事実を多くの人・子どもたちといっしょに考えたいと思って作った一冊です。

もとは、六郎さんのモノクロ写真の素晴らしさに心を打たれたのがきっかけでした。わたしにとってモノクロ写真は、時間を封じ込める(その一瞬を、まさに記憶・歴史に焼きつけるような)印象・作用があり、色に惑わされずに伝えたいことや被写体がグッと前に出てくる....という感覚があります。

でも、それがもしカラーになったら。

はじめは、ちょっと違和感があるのでは? と頭で考えていました。でもよく考えてみれば、一般的に私たちは物を見る時、カラーで見て(感じて)いる。むしろ、カラーで見ているものをモノクロに焼き付けるほうが意図的なことなのか...

ならば、モノクロ写真をカラーにするということも「ありなのか」と、妙に納得したのでした。

カラー化された写真は、公子ちゃんや英昭くんが今そこでスヤスヤ眠り、息遣いまで聞こえてきそうな臨場感があります。時代・時間を超えた距離がグッと縮まって、全く違う一枚の写真になる。

カラーもモノクロも、どちらもそれぞれ意味がある... VRでの再現も。被爆体験(証言)の継承に加え、こうして様々な形で、様々な人間が当時を知ろうとする試み・発信していくことが「原爆の記憶を次へ引き継ぐ」大事な作業なんだと、しみじみ感じています。

「未来をひらく」防災・そなーえボランティアサミット

埼玉県防災学習センターで、2月28日、3月1日の二日間にわたって開かれるオンライン・サミットです。

副題は 〜わたしと3.11のこれまでとこれから〜

2019年2月にこの第一弾が開かれ(関東圏の大学生たちが実行委員)、わたしも参加しました。その時はリアル開催でしたが、今回はオンライン。今回も、多くの大学生・若者が関わって企画・運営しているとのこと。

東日本大震災から間もなく10年。地続きの東北。私たちはあれからどう過ごし、これからに繋いでいくのか。

コロナでなかなか現地に行けない昨今ですが、現地ガイド(講演会の形で、旧大川小学校や釜石の現在の様子を紹介)もあるとのこと。

p.s.埼玉県防災学習センター、我が家から徒歩約10分なんです。