どんなことがあっても ーウクライナを思うー

児童文学者協会の「子どもと平和の委員会」のメンバーで、同委員会のブログに、今それぞれが思うことやメッセージを順次あげています。

何もできないと思うより、一つでもできること、思いを伝えることを続けていきたいと思っています。ぜひご覧ください。

http://jibunkyo.main.jp/index.php/s/childrenpeace/index

同ブログにあげたわたしの思いです。

「今、戦争を読む、平和を考える」

今、ヒロシマの原爆被害のことを、改めて調べたり書いたりしています。

この2月半ば、近くの図書館の児童書ルームの棚でふと目に留まったのは、『ヒロシマのうた ー新選・子どもの文学21 戦争と平和のものがたり2』日本児童文学者協会・編/小峰書店(1990年6月 第五版)でした。思わず手に取りました。

「ヒロシマのうた」今西祐行/「おかあさんの木」大川悦生/「月のおんば」菊池 正/「かあさんのうた」大野允子/「救命艇の少年」石川光男

そう長くない文字数の中に、先達たちが、力、心、そして祈りをこめて、時に拳を握るように、戦争のむごさやかなしさ、どう考えても理解できないおかしさを記していました。それは、平和への切なる願いを込めての精一杯の体現でした。

そんな余韻も冷めやらぬ2月24日。そしてその後の日々。

灰色の道を続々と侵攻する、いかつい戦車の列。

一般市民の住宅に着弾するミサイル、そして爆発。

地下鉄の駅構内で子どもの肩を抱きかかえる大人たち。

防空壕で「死にたくない」と涙する女の子。

こんな暴挙があって良いわけがない。

その暴挙に反対の声をあげる自国の人々を力で封じ、侵攻の先に核の使用さえちらつかせる、あまりにも凶暴な国の指導者の姿。

こんなことは絶対にあってはならないし、許してはいけないと思います。

ならば今、わたしに何ができるのか。

戦車の前に立ちはだかって、その進行を阻もうとしたウクライナの人のようなことはできないけれど、せめて声を上げなければ、書かなければと思います。

ロシアのウクライナ侵攻に反対

核による威嚇に反対

どんなことがあっても、戦争反対

過去の歴史から学んだ辛酸や平和への思いが描かれた様々な作品を、わたしたちは今こそ読み直す時だと思います。

指田 和(2022.2.28)

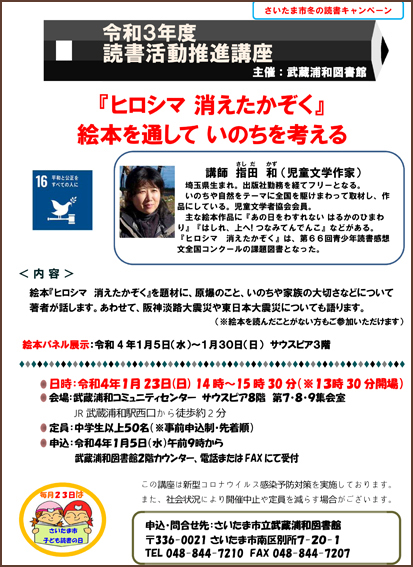

1月23日は予定どおり

十分な感染対策をして、予定どおり1月23日は、さいたま市内・武蔵浦和図書館でお話会を開催予定です。

https://www.lib.city.saitama.jp/eventview?10&eid=10930

『ヒロシマ 消えたかぞく』絵本のことが中心になりますが、阪神淡路大震災や東日本大震災の取材を通してのお話もしたいと思っています。

ご参加の方がたには、ちょっぴりのプレゼントも。

冷たい風がピークの昨今ですが、気をつけて会場までお出でください。

・・・

寒風吹きすさぶ最近は、ちょっぴりウォーキングには出るものの、畑仕事はしばしお休み。

机にかじりついて次の本の執筆中です。

がんばらねば...

1/23に さいたま市の武蔵浦和図書館で

久々に寒い冬です。

1/23(日)の午後に、武蔵浦和図書館でお話会を予定しています。

去年の1月を予定していましたが、コロナで延期に。今回はなんとかできると良いですが。

『ヒロシマ 消えたかぞく』絵本のパネルと、阪神淡路大震災の復興の花となった「はるかのひまわり」に関するパネルも、1/5〜図書館の入り口に展示していただいています。

ぜひご覧いただければ幸いです。

https://www.lib.city.saitama.jp/eventview?5&eid=10930

全然関係ない話ですが、1月23日って、寺田屋事件があった日なんですね。

( ちょうど先月の今ごろ、京都に行って寺田屋跡を見てきたばかり)

他の情報も見てみると、わあ、八甲田山の雪中行軍に森歩兵連隊が出発した日...

寒いわけです。

他にもいろいろ。日付で歴史を振り返るって、なかなか興味深いです。

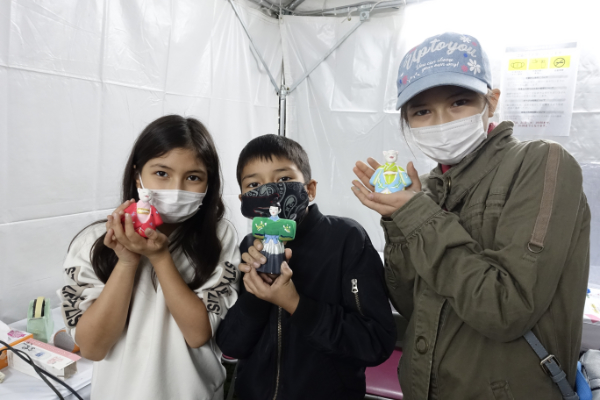

埼玉 WABI SABI大祭典にお手伝いに

11月20・21日、大宮公園で開かれていた大イベントに、お手伝いで出かけてきました。

お天気も良く、コロナも収まっている今は、会場の大宮公園もたくさんの人出でした。

わたしのお手伝いは、もちろん「鴻巣ひな人形絵付け体験」ブース。

( ひな人形の頭師・的場健祥さんによるworkshop)

はじめは、一日で10人〜20人来てくれれば良い方かな... なんて思っていましたが、まさかこんなにお客様がいらしてくれるとは... びっくり。(ずっと順番待ちの大混雑)

石膏の生地(白い人形)は、すべて人形の頭師・的場健祥さんが手作りしたものです。

好きな人形を選んで好きな色を塗る体験は、お子さんたちにも大人気。

世界に一つだけのmy人形。完成した人形を持って、スキップして帰るお子さんもいました。

わたしもお手伝いしていて、とても楽しくうれしかったです。ものづくりって、やっぱり楽しいですよね!

*的場さんのHPでも、様子をご紹介しています。

大きな ナシ!

10月が旬、埼玉・児玉(上里町)で作られている巨大な梨「新高」。

あまりの大きさとズッシリ感に、目をパチパチ。

ジューシーで、甘みもバッチリなのには、さらにびっくり。

12月に採れる「愛宕」なんていう品種もあるそうです。

上里では、なんと江戸時代後期から梨が作られているそう。

初めて知りました。埼玉、奥深し。

柿、栗、梨、大好きなんです。

まん丸二つ、ド アップですみません。

( この梨は、同町の、したら梨園さんのものです)

戦争と平和を考える子どもの本展@ひろしま

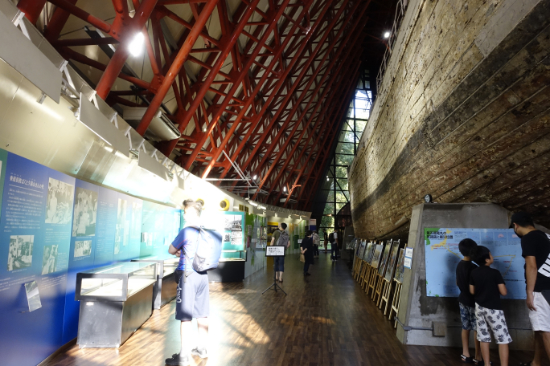

10月20日から、広島市内の旧日本銀行広島支店(1F)で、「戦争と平和を考える子どもの本展」が開かれています。

絵本の展示はもちろん、原画も展示、被爆証言やコンサートや作家の講演もあります。

特にこの週末23日(土)と24日(日)は、午前・午後どちらに行っても、素敵な催しが。

今からでもどうぞ、足をお運びください。

わたしは仕事の都合でどうしても行くことができず、残念無念。でも埼玉からひろしまを思い、応援しています。

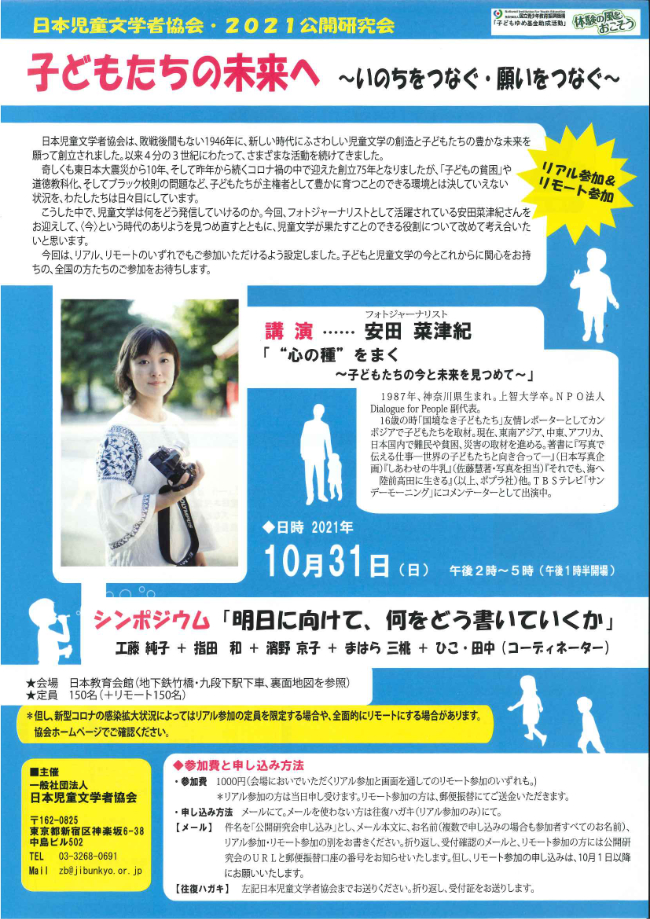

2021.10.31 秋の公開研 子どもたちの未来へ

10月末に、日本児童文学者協会の秋の公開研究会が開かれます。

一部は、フォトジャーナリスト 安田菜津紀さんの基調講演。

「”心の種”をまく 〜子どもたちの今と未来を見つめて」

二部は、シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」

司会に、ひこ・田中さんを迎えて、工藤純子さん、濱野京子さん、まはら三桃さん、指田 が語ります。

何をどう書いていくか... とは、本当に悩む日々。ここは自分も登壇しつつ、みなさんのフレッシュな意見を聞いていっぱい参考にさせてもらおうと思っています。

安田菜津紀さんとは、この夏8/9、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館でバッタリ。勝手にご縁を感じています。お話も楽しみです。

秋の休日(選挙・投票もありますが)、今の時代の子どもたちのこと、本のこと、いっしょに考える時間になれば幸いです。ご参加、お待ちしております!

ただいま晴天の大阪・千里より。

ミニ田んぼ・手刈り終了

今日の埼玉は、くもり、時々雨のお天気ですが、数日前のお天気の日に、やっと我がミニ田んぼの刈り取り終了。

しばらく天日干しして、そのうち足こぎの脱穀機を使って脱穀。

今ではなかなか見られない手作業光景なので、去年は近所の人が「今どきこんなことやってるの? 懐かしいねえ」と笑いながら声をかけてくれることも。

両親からすると、「趣味でやってるからできるんだよ」とブツブツ言うものの、「昔が懐かしいねえ。もっと前なんか千歯こきだったからね。今はコンバインでバーっとやっちゃうから楽だけどさあ。あたしたちもよく仕事してきたよねえ」と、昔を思い出すスイッチにもなるようで。

なんでも便利になった世の中、それはそれとして恩恵を受けつつ、わたしとしては物事の元々のやり方を肌で(体で)知っておきたい気持ちでやっています。話のネタにも十分なるし。というか、実際汗をかいて体で覚えたことは忘れないし。

そんなことより何より、楽しいのが一番なんですが。

秋の夕方の すてきな音楽会でした