ヒロシマ- 希望

日々思っていることを、やっぱり自分も少しは発信しないと、

と思い、久々に。

夕べのニュースと今朝の新聞で、ノーベル平和賞授講演の様子を見、読んだ。

被爆者のサーロ節子さんの生のスピーチ、心からの訴えは、

とても力強く、胸にささった。

「決してあきらめるな!」「光にむかって、はって行け」

この夏に出版した『ヒロシマのいのち』で紹介させていただいた、ヒロシマの被爆者・岩田守雄さん、岡ヨシエさん、宇根利枝さん、児玉良雄さん、好井敏彦さんたちのことばと、すべてがつながる。

わたしは、このみなさんからのことばをまとめるうちに、「原爆のおそろしさにふるえる自分」から、「あの惨状を生き残ってくれたこと・わたしたちに平和のだいじさを教えてくれるその存在こそ希望なんだ」と思える自分に変わっていくのがわかった。

それくらい、生のことば、その存在は、力がある。

まだまだ、紹介したいヒロシマがある。

わたしは「本」で、それを伝えていきたい。やわらかい心を持つ子どもたちに。

ね、岩田さん、岡さん、宇根さん、児玉さん、好井さん、そして取材を全面協力してくれた平和資料館の佐藤さん。

また、ヒロシマへ行きます。ナガサキへも。

宮古島・伊良部大橋を歩く

9月後半、1週間ほど沖縄へ。

前半数日は本島、半ばから宮古列島へ。

9/23には、宮古島から伊良部島へつづく伊良部大橋をウォーキング。

言い出しっぺは、沖縄出身で芸術家の比嘉良治さん(N.Y.在住、間もなく80歳)。

最初は「本気?!」 と信じなかったけれど、

夕景に染まる伊良部大橋を見たら、その景色の美しさに見とれて、

仲間と共にテクテク、テクテク.........気がつけば、4km弱の橋を小1時間で踏破。

気温はまだ30℃ちかくあったけれど、さすがに橋の中央、

一番高いところでは、スーッと涼しい風が。

海と空と汗と風と、適度な疲労感。

その後の、ビールと、伊良部島自慢のカツオの刺身のおいしかったこと。

絶対また行こう。

明日のTV「ちちんぷいぷい」で

6/7〜17まで、取材やいろいろで、釜石に滞在していました。

実は、次の絵本(釜石舞台)の取材で、

今度、絵を描いてくださることになった長谷川義史さんが

釜石まで来てくれて、ぶらり歩きながら海辺の町をスケッチ......

その様子が、明日の大阪毎日放送「ちちんぷいぷい」の

「とびだせ! えほん」コーナーで紹介されます。

http://www.mbs.jp/puipui/corner/

(予定では16時ごろ〜)

釜石の名所あり、おいしい食べ物あり、震災の爪痕を感じたり

海辺で漁師さん夫婦と浜焼きに舌鼓........など、

見どころいっぱい。

大槌湾を望む根浜海岸を見てもらえたことは、

なによりうれしいことでした。

わたしもちょっぴり顔を出すかも。

関西のみなさん、ぜひみてけろ!

運転とツバメ

軽自動車をトロトロ運転して、東北へ出発。

農作業も、電車も車の運転もそうだけれど、

ただただ手を動かしたり、移動している時間が意外と大事。

グルグルグルグル、同じ事を考えているようでも、

書き悩んでいる原稿のあの部分に、

「ピカッ!」とフラッシュのようなひらめきがあったり、

「あのとき、あの人が言ってた事って、そういうことだったのか...」

と、20年も前のシーンが思い浮かんだり。

ちなみに、今日は、先週校了したばかりのヒロシマの本のことで、

「ウワッ、あっちの写真をつかっておけばよかった!」

と脈絡なく思い出して、ドキリ。時すでに遅し。

それはそれとして、

そういうニュートラルな時間が割と好きで、気がつくと、

畑仕事を夜8時近くまでやっていることも。

きっと私は、ご近所さんの不思議ちゃん...。

話は飛んで、東北自動車道を北へ移動中、

トイレ休憩で寄った長者原サービスエリア(6/6 p.m.8:00)で発見。

子ツバメさんたち、電光掲示板の上の巣でぐっすりお休み。

間もなく巣立ちのシーズン、

緑萌え、虫達が活発に活動をはじめ、空には鳥が舞い、

川には魚がピチピチ....お外は、行きもの天国!

日本全国、どこもいい所ですが、東北はこの季節、最高。

みんな、旅に出っぺし!

無事、終了

田植えも、放送も、無事終わりました。

今は、釜石へ行く準備であたふたです。

7月初旬には、ヒロシマを取材した読み物本が出ます。

『ヒロシマのいのち』。文研出版さんです。

長年ヒロシマに通う中で出会った方々を取材しています。

リュック背負って、北へ、西へ、南へと

走り回るのが、日常になりました。

旅は、いつも新しい発見があります。

「明日へつなごう」東北の今...

わが家にあるクリスマス

「クリスマスだー!」というと「ウチは仏教徒だから」と返す家人。

それはそうだけど。

まあいい、わが家にあるクリスマスを……と書棚をゴソゴソ。

なつかしすぎる一冊『よい子に育つこどものためのクリスマス百科』(世界文化社)たしか、小学校1年生くらいのときには読んでいたような。

つまり、もう40年以上前の本。茶色くなったページに歴史を感じる、だいじな宝物。安野光雅さんや村上勉さんの、美しい絵がいっぱい。

『Jingle Bugs』は、アメリカで買った仕掛け絵本。シンプルだけど、小さい子に見せるとなかなか手放さない人気本。最後のページのクリスマスツリーの★が点滅したのが、さすがに電池切れ。でも捨てられない。

『森のクリスマスツリー』は、『海をわたったヒロシマの人形』(ともに文研出版)の挿絵を描いていただいた牧野鈴子先生の絵本。静かな森の、森番のおじいさんと動物たちのおごそかなクリスマス。

『さむがりやのサンタ』(福音館書店)は、テーブルの上に飾ろう。

『THE POLEAR EXPRESS』は、やはりアメリカで買った本物(英語版)。朗読CDつきで、聴きながら絵本をめくるのは、ぜいたくな時間。

さて、せめて夕食くらいはチキンとワインで、すこしくらいクリスマス気分を……と思いはしたが、やっぱりわが家(家人)は超・和人間。釜石の一夜干しイカに焼き魚、そして日本酒。さむがりやのサンタさんは、わたしたちを見て、なにを思うか…?

ことばのカメラ 俳句

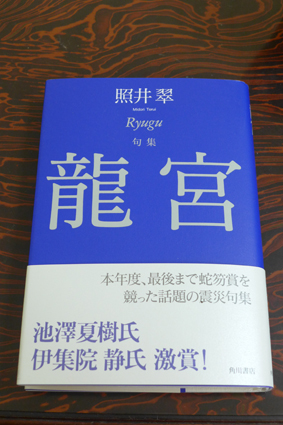

先週、釜石の桑畑書店さんに立ち寄った。

津波の大被害を受けたにもかかわらず、今、仮設店舗でがんばっている書店さんだ。

ご主人の桑畑さんに「これ、知ってる?」と教えてもらったのが、この本。

著者の照井翠さんは、当時釜石市内の学校の先生をしていたと聞いた。

3.11以降の日々を、たった十二文字で写し取る。すごい。

わたしもことばをつむぐことを生業としているけれど、この句集を読むと、自分の甘さに胸がヒリリとする。でも、ものすごく勉強になる。

映像、写真、ルポ、音声、記録にはいろいろあるけれど、句という方法も同じくらいだいじなものではないかと思った。

桑畑さん、教えてくれてありがとう。わたしも近づきたい。

釜石の根浜海岸。地域のみなさんが決めた、震災前と同じ高さの防潮堤